【编者按】

2025年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。

在我们身边,有这样一群可敬的“大先生”:他们在学校“三有三会”党建品牌引领下,做“有技能、有情怀、有文化”的示范、引导学生“会做事、会做人、会生活”,着力培养吃得苦、沉得下、上得手、走得远,具有忠诚度、责任感、中国心、中国情,具有基本生存技能、生活技能和健康生活品位的新时代卓越工匠。

即日起,我们将围绕教师节主题,推出“教师节·致敬榜样”系列报道,通过学校官网、微信公众号等媒体平台,分期、深入、立体化地聚焦扎根基层、默默奉献的优秀个人与团队,挖掘他们平凡岗位上的不凡事迹,展现其教学科研、育人服务中的动人风采,讲好工大“大先生”的育人故事,大力弘扬和践行教育家精神。

让我们共同走近这些身边的榜样,感受教育家精神的磅礴力量,向所有四川工程职业技术大学的老师们致以最崇高的敬意!

教师节·致敬榜样|智能建造教学团队:多维发力筑根基,矢志创新育英才

智能建造教学团队自成立以来,始终坚持以立德树人为根本,深耕智能建造领域,致力于推动建筑业数字化转型。团队秉持“苦干、实干、拼命干”的工大精神,扎根职业教育一线,聚焦“产教融合、赛教协同”,探索出“以赛促学、以赛育人”特色路径。团队带领学生荣获全国职业院校技能大赛一等奖、世界职业院校技能大赛金奖、全国教师信息素养提升实践活动标杆作品4项、四川省教学能力大赛一等奖1项。团队负责人蒋明慧获批主持四川省职业院校名师工作室。团队建成省级课程思政示范课程、省级课程思政案例等优质教学资源,出版3部教材,获授权专利4项。依托横向课题开展技术服务和校企合作,将行业前沿技术与创新理念融入教学实践,为学生成长筑牢根基。

一、名师引领,机制创新,构建协同育人新范式

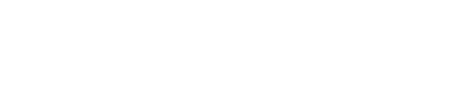

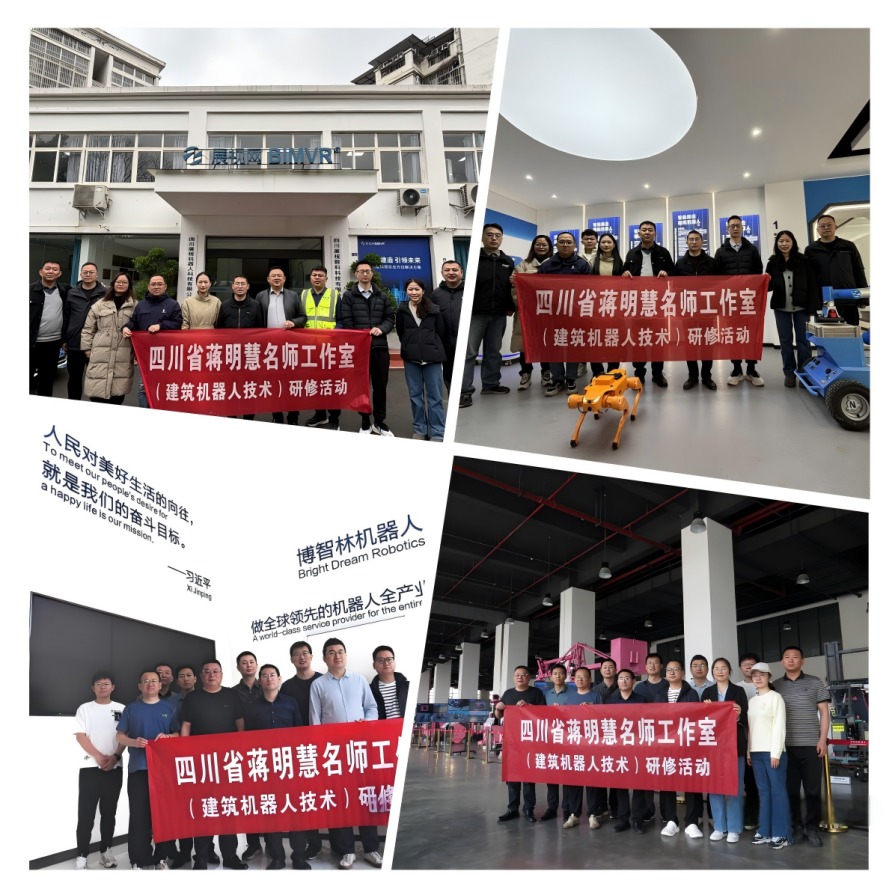

团队高度重视机制创新与名师引领的协同效应,以四川省建筑工程技术专业蒋明慧名师工作室为核心平台,系统开展教师培养、教学研究与社会服务。工作室通过“多元协同、机制护航、项目牵引、三阶四融”培养模式,持续推进数智建造复合型创新型人才的系统化培育。该模式以真实工程项目为载体,融合课程教学、实训实践与技术创新三阶段,实现“岗课赛证”四融通,为学生构建了贯通培养、层层递进的学习路径。相关改革成果“多元协网、机制护航、项目牵引、三阶四融:培养数智建造复合型创新型人才的探索与实践”荣获校级教学成果特等奖,“校企双元,岗课融通,任务驱动的建筑工程识图类课程教学改革探索”“四维协同,三元整合,三阶递进:赋能《装配式建筑构造与识图》课程创新实践探索与实践”获校级教学成果奖二等奖,形成了一批可复制、可推广的育人经验。自工作室成立以来,团队已组织开展教学沙龙、名校访学、企业实践等各类教学研讨活动12次,与企业开展深度技术交流8次,培养青年骨干教师6名,显著提升了团队整体教学水平与协同创新能力,为专业可持续发展奠定坚实基础。

图1 名师工作室研修活动

二、深耕内涵,优化资源,打造专业建设新高地

面对建筑行业智能建造快速发展与传统教学体系之间的结构性差距,团队系统走访了二十余家行业龙头企业及国内高水平职业院校,深入生产一线与教学现场进行调研,精准识别出装配式建筑施工、BIM技术全过程应用、智能施工管理、建筑机器人运维等新兴岗位的能力要求,明确人才供需之间的关键缺口。基于扎实的调研基础,团队重构以“智能建造”为核心的课程体系,将行业前沿技术、工艺标准和真实工程案例有机融入人才培养方案与课程标准。团队参与并成功申报四川省首个职业教育本科层次智能建造专业,标志着专业建设进入新的历史阶段。在课程与教学资源建设方面,团队建成在线开放课程3门、校级优质课程5门,形成了完整的智能建造专业课程群。团队教师主编出版《装配式混凝土建筑构造与识图》《BIM建模与应用》《建筑装饰工程计量与计价》等3部高水平教材,其中《装配式混凝土建筑构造与识图》被全国多所院校广泛采用。此外,团队还开发了《建筑CAD》《建筑工程识图》《智慧工地建设与管理》等10本校本讲义,构建了覆盖智能建造全产业链的课程资源体系。团队主持开发的《装配式建筑构造与识图》课程获评四川省省级课程思政示范课程,其“虚实结合、识做一体”教学模式被列为四川省职业教育“课堂革命”典型案例,在全国职业院校中产生广泛影响。团队主持开发的《装配式建筑构件生产与施工》课程获批四川省第二批高等学校“课程思政”典型案例认定。以团队为核心力量编写的“工匠筑梦・技能领航:新时代工匠精神引领下的大学生思政教育创新实践”,入选中国机械政研会机械职教政研分会全国职业院校思想政治工作优秀案例并获三等奖。

图2 深耕内涵,团队打造系列优质专业资源

三、以赛促教,以赛促学,实现竞赛育人新突破

团队始终坚持“以赛促学、以赛育人”的理念,将技能竞赛作为检验教学成果、提升学生实践创新能力的关键平台。通过构建“校赛打基础、省赛出成绩、国赛争荣誉、世赛展风采”的四级竞赛训练体系,以项目化训练、梯队化培养和实战化考核全面增强学生的专业综合能力与团队协作精神。近年来,团队指导学生在各类高水平技能竞赛中屡创佳绩,累计获得国家级一等奖及以上奖项36项。特别是在2023年全国职业院校技能大赛“装配式建筑智能建造”赛项中,团队指导学生荣获一等奖,实现了四川省在该赛项上“零的突破”。在2025年世界职业院校技能大赛争夺赛中,团队更是一举夺得土木建筑设计与管理赛道金奖1项、银奖1项,以及土木建筑施工赛道铜奖1项,参赛团队全部获奖,获奖级别和覆盖面均创历史新高。在2025年世界职业院校技能竞赛备赛冲刺期,选手谢贵同学表达吐字不清、在操作中反复出错,看着同伴表现良好,渐渐垂头丧气,甚至找借口逃避训练。指导老师察觉后,连夜分析他的问题所在,及时进行心理疏导并分享往届选手抗压经验。“专注手中活,听清心中数!”“小错可以有,信心不能丢!”老师的话点醒了他。在针对性指导和心理疏导下,谢同学重拾斗志,在后面的排练中,表现越来越好、信息越来越足,成为团队备赛的“强心剂”,这种因材施教的指导模式,不仅助力学生突破自我,更折射出团队“以赛育人”的深层实践,竞赛不仅是技能比拼的赛场,更是锤炼意志、塑造品格的课堂。

正是在“以赛育人”的持续深耕中,团队形成了“师生共成长”的良好生态:教师团队在指导学生竞赛的过程中,教学能力与育人水平同步提升,在教学竞赛中同样表现优异,获全国教师信息素养提升实践活动标杆作品多项,四川省职业院校教师教学能力大赛一等奖、二等奖等荣誉;学生则在竞赛的锤炼下,不仅练就了扎实的专业技能,更养成了“吃得苦、沉得下、上得手、走得远”的职业素养。这种“教-赛-学”互促的成效,最终转化为高质量就业优势。近年来毕业生深受中铁建、中交集团、华西集团等大型建筑企业欢迎,就业质量显著提升,真正实现了“以赛促学、以赛育人、以赛促就业”的育人目标。

图3 以赛促教,以赛促学,团队竞赛成果丰硕

四、研教融合,服务社会,拓展团队发展新境界

团队坚持“科研反哺教学、服务提升能力”的理念,推动教学科研与社会服务协同发展。近五年来,团队发表高水平论文7篇,其中EI收录2篇、核心期刊5篇;获授权专利4项,包括“一种水平接缝封堵垫层及预制墙板水平接缝封堵试验装置”“装配式建筑外墙接缝打胶检测装置”等具有实际应用价值的专利技术。团队积极拓展横向技术服务,依托专业优势开展社会服务,承接BIM技术咨询、数字化计量计价等服务项目10余项,近五年横向课题到账经费30余万元,为四川工程职业技术大学数字经济产教融合实训基地、成都市石室中学云龙校区教学楼、成都市高新人民医院等项目提供关键技术支撑。在这些项目中,团队教师带领学生直接参与实际工程,将真实项目融入教学环节,显著提升了师生的工程实践能力与技术服务水平。团队还构建了“能工巧匠技能平台+工程实践运用平台+科研创新技术平台”三大平台,利用AI技术实施“三段融合”评价体系,通过智能分析学生的学习过程、实践表现和创新成果,生成个性化成长画像,为因材施教提供数据支持。这一创新做法获评四川省职业教育“课堂革命”典型案例,在全国职业院校中产生广泛影响。团队教师多次在全国及省级研讨会、师资培训中担任主讲,开展经验推广与技术培训,有效提升了团队在行业和区域内的知名度和影响力。

图4 研教融合,团队社会服务与科研成果显著

团队始终坚持以教师“有技能、有情怀、有文化”作为建设之基,培养“会做事、会做人、会生活”的高素质技术技能人才,毕业生以“吃得苦、沉得下、上得手、走得远”的优良品质赢得行业广泛认可。未来,团队将继续紧跟建筑业智能化发展浪潮,深化“三教”改革,推动课堂革命,强化国际交流与合作,不断完善“AI+教育”教学模式,努力建设成为国内一流的智能建造教学创新团队,为我国建筑产业转型升级和高质量发展持续贡献智慧与力量。(文/图 建筑工程学院)